前回は楽譜のきまりを学習しました。

前回の単元と今回の単元に関しては決まり事ですので楽譜を読み書きしているうちに自然に慣れてくるのが理想です。

根を詰めずにやっていくことをお勧めします。

今回のテーマは「コードネーム」です。

ポピュラー音楽における音楽理論ではコードが非常に重要な役割を占めます。

そのため、そのコードを表すコードの名前と意味を正しく捉えられるようにしていきましょう。

音程の呼び名

隣合った鍵盤の音の高さの違いが半音で、半音二つ分が全音であることを前の記事で述べました。

実は半音・全音というのは便宜的な呼び方のひとつで、短二度、長二度とも呼びます。

これに応じてそれ以上の幅は以下の図のようになります。

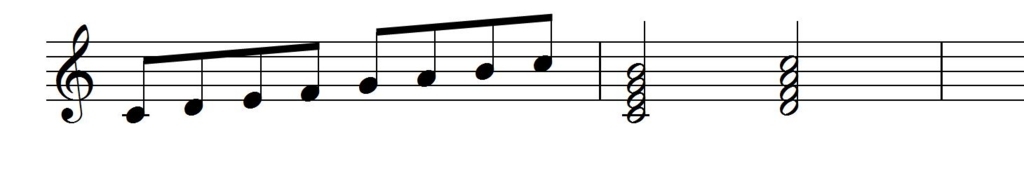

和音

高さの違う音が三個以上同時に鳴っているときの響きを和音(chord)といいます。

様々な音の組み合わせがありますが、コードネームとして取り扱うものは三度和音という形に属するものです。

三度和音は、長音階または短音階の音を一つおきに積み重ねたものです。

積み重ねのはじめの音を根音(root)と呼びます。

二段目は三度で、音階や根音の位置によってM3になったりm3になったりします。

同様に三段目の五度はP5かb5になります。

四段目の七度はm7かM7になります。

三段のものを三和音、四段のものを四和音(楽典などでは七の和音)といいます。

五段目以上はテンションになるのでそれはまた別の記事で説明します。

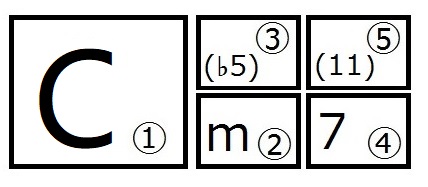

コードネームのしくみ

コードネームは和音を英字と数字の組み合わせで表したものですが、必ずしも統一された表記ではないので時に混乱することがあります。

ここでは基本的な表記法を示します。

コードネームの文字配列は上の図のようになっています。

①:根音の音名を英字(と臨時記号)で書きます。

②:三度の音を表します。M3の時は省略し、m3のときはmだけを書きます。

③:五度の音を表します。P5の時は省略し、+5のときは+だけ書きます。augや#5と書くことも。

b5の時は(b5)と書くのが一般的。-5と書かれることもある。

④:七度の音を表す。m7のときは単に7と書きます。M7のときはM7と書きます。

⑤:五段目以上のテンションを表します。

b9、 9、 #9、 11、 #11、 b 13、 13

コードネームが分数の形をとることもあります。

これを分数コードと呼びます。

C/EまたはC on Eと書いたりします。

分数で表されるのは根音以外の音が一番低く鳴らされているときです。

分母に聴感上の根音を書きます。

基本的なコードネーム

基本的なコードネームには以下のようなものがあります。

トライアド

1、M3またはm3、P5の三音のコード。CやCmなど。

メジャーセブンス

1、M3、P5、M7のコード。CM7など。

マイナーセブンス

1、m3、P5、m7のコード。Cm7など。

セブンス

1、M3、P5、m7のコード。C7など。

マイナーセブンス・フラットファイブ

1、m3、b5、M7のコード。Cm7(b5)など。

ハーフディミニッシュとも呼ばれ○にスラッシュを引いたような記号で表現されることもあります。

派生的なコードネーム

シックス・コード

7度の座に6と書かれているもの。1度、3度、5度、6度、で構成されるコードを表す。C6など。

ディミニッシュ・コード

三度がm3、五度がb5のコードはディミニッシュ・コード(diminish chord)と呼ばれる。Cdimなど。C○と書かれることもあります。

ディミニッシュ・セブンス

ディミニッシュ・コードに6度が加わった形。ここでの6度はm7がさらに半音下がった音として考えるので減7度とします。Cdim7など。

今回はコードネームの標記に関して学習しました。

次回はそのコードの中身に関して見ていきます。